Need Help?

Ryukoku Extension Center

龍谷エクステンションセンター(REC)シーズダイジェスト

[プロフィール]

ケルン大学 数学―自然科学部(マックスプランク植物育種学研究所 植物―微生物相互作用部門)にて博士取得。マックスプランク植物育種学研究所(ドイツ)研究員、東京大学大学院理学系研究科特任研究員、 JSTさきがけ研究者、筑波大学生命環境系准教授、JST野村ERATOグループリーダーなどを経て、2020年より現職。2020年度PCP論文賞などを受賞。

蛍光タンパク質の技術で植物組織をまるごとイメージング

生きものはすべて免疫と呼ばれる防御システムを持っています。これは自己、非自己を区別する力で細菌やウイルス、カビなどの侵入を認識し、排除したり退治したりして病気の感染から身を守っているのです。

私が注目しているのは植物の免疫機構です。最近では、植物がどの病気になればどんな遺伝子が発現するのか明らかになってきていますが、一方で、その遺伝子が感染組織のどこでどのように機能しているのか、詳しい防御応答のメカニズムについて多くのことが分かっていません。免疫の働きを知る一番の方法は目で“視る”ことです。では、その方法は?

DNAというのは、遺伝子と、遺伝子が発現する時機や場所を制御するプロモーターがひとまとまりになった構造をしています。例えば、防御応答に関連する植物の遺伝子を蛍光タンパク質(GFP遺伝子)に置き換えれば、プロモーターが活性化するタイミングで蛍光タンパク質が作られ、細胞ごとの遺伝子発現の様子を蛍光として顕微鏡で視認できるようになります。このような仕掛けを施した生物をプロモーターレポーター生物と言います。

植物免疫の応答の仕組みを時間と空間の相互関係から理解する

植物はサリチル酸とジャスモン酸という二つの代表的な免疫ホルモンを持っています。サリチル酸は生きた植物に寄生する(活物寄生)病原体に感染したときに、他方のジャスモン酸は植物を枯らせる病原体の感染や昆虫が葉などを食害したときに産生され、この両者は互いに強い拮抗関係にある、言い換えればサリチル酸が増えればジャスモン酸が減り、結果として腐生性菌が感染しやすくなると言われてきました。しかし、野外の植物は簡単に枯れることはありません。それはなぜでしょう?

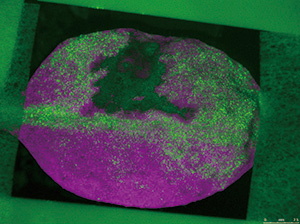

研究室では、シロイヌナズナをモデルに使って、植物に活物寄生病原体を感染させると、感染直下~数細胞はサリチル酸活性マーカー遺伝子が強く発現しましたが、不思議なことに、その外側を取り囲むようにジャスモン酸活性化領域が形成されることが明らかになりました。実は、サリチル酸の作用が強い感染直下などでは細胞死が誘導されるのですが、その強い活性化領域が植物全体に広がると一種のアレルギー状態となり、広範な領域で細胞死などを誘導することが分かっています。仮説ですが、植物は病気の二次感染や細胞死を防御するために、サリチル酸やジャスモン酸が機能する時間、空間をうまく使い分け、それぞれ役割分担させながら身を守っているのではないでしょうか。

もう一つ、植物の免疫を活性化する特定の遺伝子に関してプロモーターレポーターを作成し、その動態を観察したところ、一定の時間が経過すると瞬間的にパッと活性化して消える現象が全身の至るところで起こっていることが分かりました。例えば、植物の葉が病気になると、感染に備えて他の部位でも防御態勢をとることが知られていますが、どんなシグナルがどのように伝わっていくのか明確ではありません。こうした現象の原因となる遺伝子を解明し、植物の免疫機構の全貌を知ることで、環境負担の少ない農薬の開発など新たなシーズ提供につなげたいと考えています。

感染部(黒抜き部分)周辺に形成されるジャスモン酸活性化領域(緑の点)。紫は生きた植物細胞を示す。

環境耐性や薬剤耐性に寄与?

丁々発止のバクテリア生き残り戦略

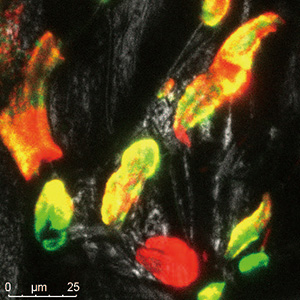

植物組織中に形成された病原細菌バイオフィルム。赤が細菌そのもので、植物に対する毒素生成が強いほど緑も発する。

バクテリアなどの病原体がどのように植物の病気を引き起こすのか、感染される側だけでなく感染する側のメカニズムを視ることも大切です。バクテリアが植物に感染すると、細胞と細胞の隙間に集合体を作って、バイオフィルム、つまり一種の塊状態となります。先ほどの蛍光タンパク質を使い、バイオフィルム内のバクテリアの行動を色分けして調べてみたところ、例えば細胞に近いバクテリアなどのみが毒素を生産して植物にダメージを与えるなど、一つひとつは単細胞でも、集合体になるとまるで多細胞生物のようにそれぞれが機能分化、役割分担しているのです。病原微生物に限らず、植物と微生物は実にユニークな相互関係で成り立っています。今後は、病気を防ぐだけでなく、農作物の役に立つ微生物の利活用についても研究を進めていきたいと思っています。

近い将来、世界は食糧不足の危機に直面すると言われていますが、農作物の病害を防ぐシーズを提案できればこうした課題を解決できるかもしれません。免疫応答の研究成果をイネやトマトなどに応用すれば、病気に強い品種が開発できるでしょう。また、農薬メーカーや肥料メーカーと連携すれば、自社製品の効果や特徴を定量的に評価することが可能となります。百聞は一見に如かず!まさに見えないものを視ることで、社会連携、企業との共同研究の範囲は大きく広がっていくのではないでしょうか。